法院快讯

![]()

利用时间差钻合同“空子”

2018年,被告张某担任法定代表人的南京某工程公司欲向江苏某银行鼓楼支行借款,张某作为该笔借款的保证人,于2018年10月31日向鼓楼支行出具个人征信查询授权书,授权鼓楼支行办理其信用状况查询;2018年11月2日,鼓楼支行对张某进行征信查询后,作出个人信用报告,查明了其婚姻及房产信息等基本信息和财产情况;2019年1月8日,该工程公司与鼓楼支行签订了《流动资金借款合同》,约定鼓楼支行可向该工程公司提供6000万元短期流动资金借款,并由张某提供担保。但张某与其配偶王某在2018年12月26日(即借款合同订立前的审批期间)签订离婚协议书,将二人共同所有的1辆奔驰轿车、5处房产、大额股权等财产约定全部归王某所有,并立即办理了离婚登记及上述财产的变更登记。后因该工程公司、张某未按期归还借款,鼓楼支行提起诉讼并申请强制执行,但此时张某名下早已无财产可供执行。为了挽回损失,鼓楼支行向溧水法院提起诉讼,要求撤销张某、王某之间的上述财产转让行为。

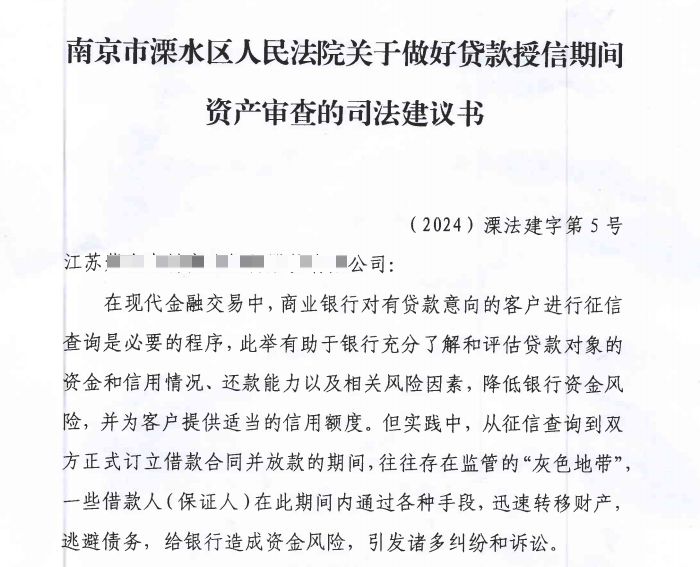

法院判决撤销财产处分行为 法院认为:该离婚财产处分行为发生在两被告婚姻和居住等信息的个人信用报告后的贷前调查期间,处于双方即将签订正式借款合同和保证合同的准备阶段,因被告的财产状况系原告同意与之签订借款(保证)合同、发放贷款的重要因素,张某此时已对银行负有信用承诺。借款合同和保证合同订立后,张某本应将与王某婚姻关系存续期间取得的夫妻共同财产中属于其所有的部分用于偿还工程公司未能偿还的借款债务,但其将属于夫妻共同财产的多处房产、股权、汽车等大额财产全部转给妻子王某,该行为系对夫妻共同财产中其应当享有的权益的放弃,客观上对原告债权的实现造成损害。此外,根据关联生效民事判决查明的事实,公司在收到银行发放的贷款后仅12日便擅自改变贷款用途,致使银行提前宣布贷款到期,可见张某及其公司逃避债务的主观恶意明显,也违反了一般认知和合同义务,与提倡诚实信用的社会主义核心价值观明显不符,遂支持银行主张撤销上述两被告财产处分行为的诉讼请求。 发出司法建议堵监管漏洞 从个案中暴露出银行在从征信查询到双方正式订立借款合同并放款的期间,还存在监管上的“灰色地带”,一些借款人(保证人)在此期间内通过各种手段,迅速转移财产,逃避债务,给银行造成资金风险,引发诸多纠纷和诉讼。为堵塞管理漏洞,溧水法院于今年7月向该银行发出司法建议,既要加强对借款人(保证人)的征信审查,也要对信用查询结果载明的责任财产加强审查和监管,特别是签订书面的授信协议,明确借款人(保证人)在出具个人征信查询授权书后即负有重大财产处分行为的报告义务,并明确违反上述义务的违约责任和惩戒措施。 2024年7月30日,该银行向溧水法院发出复函表示,已经在贷款面谈记录中增加重大财产变动告知事项,特别是针对借款人(保证人)离异,重点关注离婚协议的相关条款是否存在通过“假离婚”转移家庭资产或规避相关负面信息的情形,并要求抵质押人配偶当面同意抵质押承诺书,如相关情况发生变化,银行将认真审查变化缘由,并采取针对性风险缓释措施。此外,该银行还将根据司法建议,探索与不动产登记中心、婚姻登记部门、市场监管部门等建立协作机制,加强信息共享,探索建立重大信息互通渠道,及时获取借款人(保证人)从预授信到放款阶段的重大财产变动情况,加强资金的风险管控。 溧水法院坚持"抓前端、治未病"理念,对易发多发问题提出司法建议,推动相关部门发现问题、解决问题,预防和减少纠纷,争取实现“办理一案、治理一片”的良好效果。